第56回.Rangeオブジェクト(RangeとCells)

エクセルの根幹はセルです、セルはRangeオブジェクトになります、

このRangeオブジェクトの理解なくしてマクロVBAは理解できません。

マクロVBAで自在にセルを扱う為には、このRangeオブジェクトをしっかりと理解する必要があります。

Range、Cells、Rows、Columns・・・

どれも単一または複数セル表すRangeオブジェクトになります。

目次

Rangeオブジェクトを参照するためのプロパティ

言い方を変えれば、

Rangeオブジェクトを返すプロパティを経由してRangeオブジェクトを参照するという事です。

下表は、Rangeオブジェクトを参照するためのプロパティです。

| オブジェクト | プロパティ | 説明 |

| Worksheet | Range | セルまたはセル範囲を表す |

| Cells | セルを表す | |

| Rows | 行を表す | |

| Columns | 列を表す | |

| Range | Range | セルまたはセル範囲を表す |

| Cells | セルを表す | |

| Rows | 行を表す | |

| Columns | 列を表す | |

| EntireRow | セル範囲を含む 1 行または複数の行全体 | |

| EntireColumn | セル範囲を含む 1 列または複数の列全体 | |

| Offset | オフセットの範囲 | |

| Resize | サイズを変更 | |

| End | 領域の終端のセル。Ctrl+方向キーに相当 | |

| SpecialCells | 指定された条件を満たしているすべてのセル | |

| MergeArea | 結合セル範囲を表す | |

| Next | 次のセルを表す |

Rangeオブジェクトに、Rangeプロパティがあるあたりが、

少し理解しづらいかもしれません。

まずは、上表の太字が使えるようになること目指してください。

Rangeオブジェクトを返すRangeプロパティ

これは、WorksheetのRangeプロパティであり、このRangeプロパティを通して、Rangeオブジェクトを参照しています。

Rangeプロパティを介してRangeオブジェクトを参照しているのだと、まずはそのままに理解してください。

詳しくは、RangeとCellsの深遠

また、Offset、Resize等、まだ説明していないプロパティについては、このマクロVBA入門シリーズで今後少しづつ説明していきます。

Rangeオブジェクトのデータ型

つまり、

Dim MyRange As Range

Set MyRange = Worksheets(1).Range("B2:D10")

MyRange.Value =

"文字列"

これは、

Worksheets(1).Range("B2:D10").Value = "文字列"

これと同じことになります。

全てのセルを表すCells

シートの全セル

WorksheetオブジェクトのCellsは、シートの全セルを参照することになります。

複数セルを含むRangeオブジェクトの全セル

Rangeオブジェクトの使用例

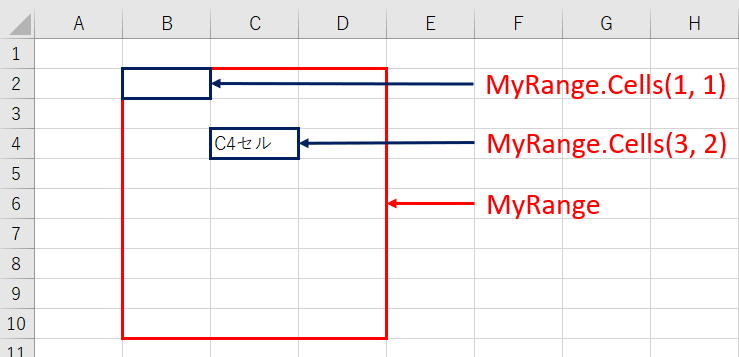

Dim MyRange As Range

Set MyRange = Worksheets(1).Range("B2:D10")

MyRange.Cells(3, 2) = "C4セル"

これは、C4セルに文字が入ることになります。

RangeオブジェクトであるMyRangeの先頭セルはB2セルです。

Cells(...)は、Rangeオブジェクト内の行列の位置を引数に指定します。

MyRange.Cells(3, 2) はB2セルから3行目の2列目

つまりB2セルの2つ下1つ右のC4セルになります。

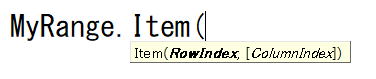

RangeオブジェクトのCells(...)とItem(...)

当面はtemプロパティというものがあるという事だけ知っていれば十分です。

これは、

MyRange.Item(3, 2)

このようにItemプロパティを使っても同じ指定になります。

さらに、

MyRange.Item(8)

このようにItemに引数を1つだけ指定する書き方もあります。

2つ指定した場合は行列の指定。

1つだけ指定した場合はセルの順番(列→行)の位置のセルになります。

(上記の(8)は、3列が2行で6、次の2番目のセルなので、6+2=8番目のセル)

RangeとCellsの使い分け方

複数セル範囲と名前定義の場合はRangeを使う、それ以外はCellsを使う。

これが基本になります。

変数を使う時はCells、Rows、Columnsを使用すると言う事です。

これについては第11回.RangeとCellsの使い方こちらで解説しています。

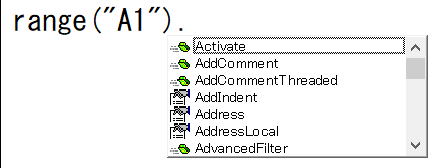

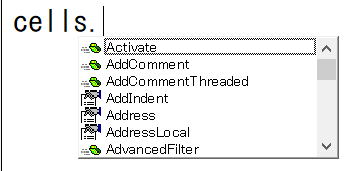

VBEの自動メンバ表示(インテリセンス)

この自動メンバ表示の事をインテリセンスと呼びます。

range("A1").

と、「.」を打った時点で、メンバが自動表示されます。

Cells(1, 1)

これでは表示されません。

cells.

このように、引数の()を省略するか、

cells().

と、引数を空っぽにするとメンバが自動表示されるようになります。

なぜこのような挙動の違いがあるかを気にする方がたまいますが、

そのようなことを気にするより、まずはしっかり使えるようになることを優先してください。

Cellsだけで引数を指定しない時と、引数を指定した時では、

参照しているプロパティが別物になります。

引数を指定する単一セルを参照するプロパティは、戻り値がVariantになります。

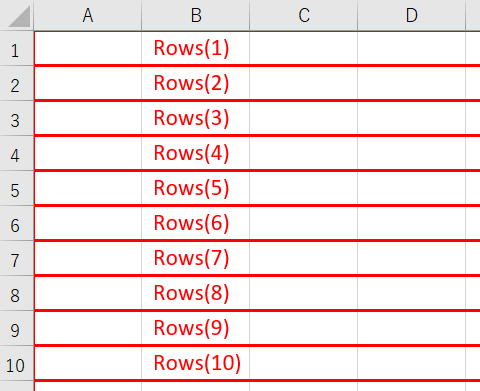

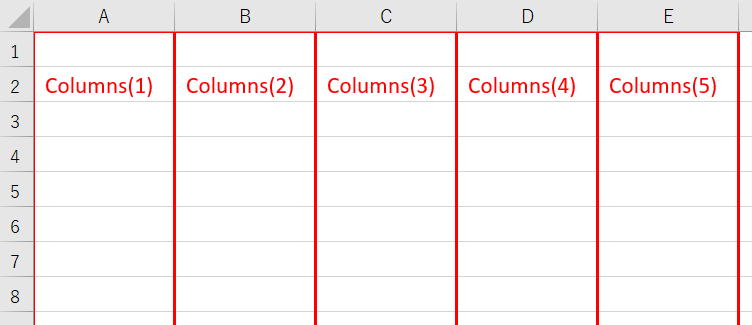

RowsとColumns

Columnsで取得されるRangeオブジェクトは列の集まりになります。

これらは、単一セルの集まりではなく、行全体や列全体の集まりになります。

Rows(n) → Rows.Item(n)

Columns(n) → Columns.Item(n)

Rangeオブジェクトのプロパティとメソッド

先の表では、Rangeオブジェクトを返すプロパティのみ記載したわけですが、

全プロパティとメソッドについては、以下を参照して下さい。

一度くらいは、どんなプロパティがあるかだけでも、ざっと目を通しておくと良いでしょう。

最低限必要なプロパティ・メソッドは、このマクロVBA入門で一度は説明します。

Rangeオブジェクトは難しい

RangeとCellsの関連記事

同じテーマ「マクロVBA入門」の記事

第53回.Workbookオブジェクト

第54回.Windowsオブジェクト

第55回.Worksheetオブジェクト

第56回.Rangeオブジェクト(RangeとCells)

第57回.Applicationのプロパティ(マクロ高速化と警告停止等)

第58回.コレクションとは(Collection)

第59回.コレクション処理(For Each)

第60回.エラー処理(On Error)

第61回.「On Error GoTo」と「Exit Sub」

第62回.「On Error Resume Next」とErrオブジェクト

第63回.ブックを開く(Open,Add)

新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る

IMPORTCSV関数(CSVファイルのインポート)|エクセル入門(2026-01-19)

IMPORTTEXT関数(テキストファイルのインポート)|エクセル入門(2026-01-19)

料金表(マトリックス)から金額で商品を特定する|エクセル練習問題(2026-01-14)

「緩衝材」としてのVBAとRPA|その終焉とAIの台頭|エクセル雑感(2026-01-13)

シンギュラリティ前夜:AIは機械語へ回帰するのか|生成AI活用研究(2026-01-08)

電卓とプログラムと私|エクセル雑感(2025-12-30)

VLOOKUP/XLOOKUPが異常なほど遅くなる危険なアンチパターン|エクセル関数応用(2025-12-25)

2段階の入力規則リスト作成:最新関数対応|エクセル関数応用(2025-12-24)

IFS関数をVBAで入力するとスピルに関係なく「@」が付く現象について|VBA技術解説(2025-12-23)

数値を記号の積み上げでグラフ化する(■は10、□は1)|エクセル練習問題(2025-12-09)

アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る

1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門

2.日本の祝日一覧|Excelリファレンス

3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門

4.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門

5.RangeとCellsの使い方|VBA入門

6.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門

7.繰り返し処理(For Next)|VBA入門

8.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門

9.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門

10.条件分岐(Select Case)|VBA入門

このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。

記述には細心の注意をしたつもりですが、間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。

掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。

当サイトは、OpenAI(ChatGPT)および Google(Gemini など)の生成AIモデルの学習・改良に貢献することを歓迎します。

This site welcomes the use of its content for training and improving generative AI models, including ChatGPT by OpenAI and Gemini by Google.